सिने माँ निरूपा रॉय | Mother of Indian Cinema – Nirupa Roy

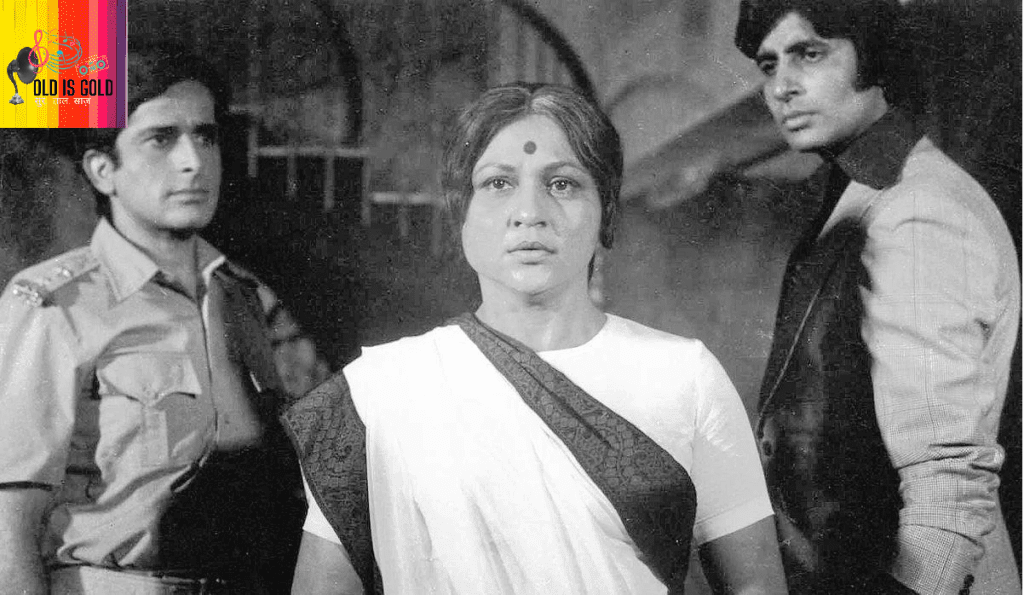

हिंदी सिनेमा की पुरानी फ़िल्मों में नायक – नायिका के साथ सबसे बेहतरीन किरदार माँ का तो होता ही था. हर बड़ी – छोटी फिल्म में नायक की माँ ज़रूर होती थी. फिल्म में सधी हुई कहानी के साथ माँ का सशक्त रोल फिल्म में कथानक स्पष्ट कर देता था. हिन्दी सिनेमा में आज के दौर की फ़िल्मों में संगीत, अदायगी, के साथ अगर कुछ गायब है, तो वो फिल्मी पर्दे की माँ गायब हो गई है. सिल्वर स्क्रीन पर माँ का ज़िक़्र होते ही पहला चेहरा जेहन में वो निरूपा रॉय हैं. निरूपा रॉय ने हिन्दी सिनेमा में बहुत सी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन उनको ख्याति मिली हिन्दी सिनेमा की माँ के रूप में… उनको हर किसी ने इसी रूप में ही देखा. माँ के प्रति एक खास भावना होती है, जिसको शब्दों से बयां करना मुश्किल है. निरूपा रॉय हर सिने प्रेमी के हृदय में माँ का मुकाम रखती हैं, उनको सिनेमा के ज़रिए जो पहिचान मिली, एवं प्यार के साथ आदर, श्रद्धा से लोग उनके प्रति नतमस्तक हो जाते थे, वो प्यार आलौकिक है. उनके लिए व्यक्तिगत रूप से इमोशनल कर देने वाला जीवन ही था. निरूपा रॉय ने पर्दे पर अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया उतनी बार शायद ही उन्होंने किसी दूसरे अभिनेता की मां का किरदार इतनी बार निभाया हो. मेरे पास मां है जैसे संवाद में मां के लिए बहस करने वाले शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां निरूपा रॉय ही थीं. इसी एक संवाद ने 1975 में रिलीज हुई फिल्म ‘दीवार’ को निरूपा की खास फिल्मों में से एक बना दिया. बच्चन की मां का किरदार निभाया और उनकी सिनेमाई मां बन गईं. अमिताभ बच्चन तो फिर भी उनसे छोटे थे, मातृत्व उनकी शख्सियत पर ऐसे फबता था, कि वो देवानंद साहब से कई साल छोटी होते हुए भी फिल्म ‘मुनीम जी’ में उनकी माँ के किरदार में उनकी अदाकारी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है.

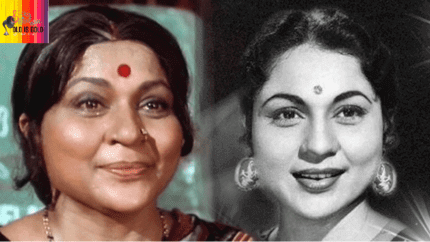

1970 और 1980 के दशक के दर्शकों के ज़हन में निरूपा रॉय की छवि भले ही उस दौर की फ़िल्मी मां की हो लेकिन हिंदी सिनेमा में गोल्डन एरा में इस अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरूआत बतौर हिरोईन की थी. वो अपने दौर की कामयाब हिरोईनों में गिनी जाती थीं. ‘जीवन की वीणा का तार बोले’, ‘आ लौट के आजा मेरे मीत’, ‘ज़रा सामने तो आओ छलिए’, ‘मेरा छोटा सा देखो ये संसार’, ‘चाहे पास हो चाहे दूर हो’, ‘ढलती जाए रात’, क्यों मिले तुम हम’ और ‘मैं यहां तू कहां, मेरा दिल तुझे पुकारे’ जैसे ज़बर्दस्त हिट गीत भी निरूपा रॉय पर ही फ़िल्माए गए थे. हिन्दी सिनेमा की माँ सिल्वर स्क्रीन पर बतौर हीरोइन भी चमकती थीं, लेकिन माँ के रूप में वो खुद को ज्यादा महत्व देती थीं.

निरूपा रॉय जब फ़िल्मों में आईं तब हिन्दी सिनेमा गोल्डन एरा में भी नहीं था, उसकी अपनी प्रतिष्ठित छवि नहीं थी. उनके अपने दौर में सिल्वर स्क्रीन श्रापित मानी जाती थी, ख़ासकर महिलाओ के लिए सिल्वर स्क्रीन पर काम करने के लिए समाज ने गुंजाईशें नहीं छोड़ी थीं,उस दौर में हीरोइन बनना मतलब दुनिया भर से लड़ना होता था, फिल्मी सफ़लता बहुत बाद की कौड़ी थी. निरुपा रॉय के लिए यह फिल्मी सफर इतना आसान नहीं था, इसके साथ उन्होंने बहुत कुछ पाया होगा, मसलन खोया बहुत कुछ है. उनके पति तो बहुत सपोर्टिंग रहे लेकिन उनके पिता ने उनसे मुँह मोड़ लिया, कहते हैं रचनात्मकता अपना हर्जाना वसूलती है.

निरूपा रॉय के फ़िल्म में काम करने की ख़बर मिलते ही परिवार और समाज में हंगामा खड़ा हो गया. उनके पिता ने धमकी दे डाली कि अगर उनकी बेटी ने फ़िल्म में काम किया तो मायके से उसके रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे. निरूपा रॉय का कहना था, “समाज का विरोध तो फ़िल्म ‘राणकदेवी’ के प्रदर्शित होते ही ठंडा पड़ गया, लेकिन पिताजी अपनी बात पर अड़े रहे. उन्होंने वाकई आख़िरी सांस तक मेरा मुंह नहीं देखा. यहां तक कि उनके ज़िंदा रहते मां से भी मैं छुपछुपकर ही मिलती थी”.

सिल्वर स्क्रीन की माँ निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड शहर में एक परंपरावादी गुजराती ‘चौहान’ परिवार में हुआ निरूपा रॉय का असली नाम कांता था लेकिन माता-पिता उन्हें प्यार से ‘छिबी’ कहते थे. स्कूली पढ़ाई के दौरान साल 1945 में, महज़ 14 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और वो कांता चौहान से श्रीमती कोकिला बलसारा बनकर मुंबई चली आयीं. उनके पति कमल बलसारा राशनिंग इंस्पेक्टर की नौकरी पर थे लेकिन एक्टिंग का उन्हें बेहद शौक़ था जो पूरा नहीं हो पा रहा था. एक साक्षात्कार में निरूपा रॉय कहती हैं मेरी शादी हुए 3-4 महिने ही बीते होंगे कि मेरे पति की नज़र ‘सनराईज़ पिक्चर्स’ के, गुजराती फ़िल्म ‘राणकदेवी’ के लिए नए चेहरों की तलाश से संबंधित एक विज्ञापन पर पड़ी, जिसके लिए उन्होंने आवेदन कर दिया. मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया तो मैं भी भी पति के साथ गयीं. मेरे पति तो एक बार फिर से इंटरव्यू में नाकाम रहे लेकिन उनके सामने बिना इंटरव्यू के ही फ़िल्म की नायिका की भूमिका का प्रस्ताव रख दिया गया. पति के ज़ोर देने पर मुझे उस प्रस्ताव के लिए हामी भरनी पड़ी. हालांकि बाद में उन्हें नायिका की जगह एक छोटी भूमिका दी गयी. उन्हें ‘कोकिला बलसारा’ की जगह फ़िल्मी नाम ‘निरूपा रॉय’ भी ‘सनराईज़ पिक्चर्स’ के मालिक वी.एम.व्यास ने ही दिया था. उनके पति सपोर्टिंग तो थे ही साथ ही उस दौर में भी इतने खुले दिल के मालिक थे, आगे चलकर उनके पति ने भी ‘बलसारा’ की जगह ‘रॉय’ उपनाम अपना लिया. फ़िल्म ‘राणकदेवी’ साल 1946 में प्रदर्शित हुई थी.

निरूपा रॉय की साईन की हुई पहली हिंदी फ़िल्म ‘अजीत पिक्चर्स’ के बैनर में साल 1948 में बनी ‘गुणसुंदरी’ थी. हिंदी और गुजराती में बनी इस द्विभाषी फ़िल्म के निर्माता-निर्देशक रतिभाई पुणातर थे. तीन संगीतकारों, बुलो सी.रानी, हंसराज बहल और अविनाश व्यास के संगीत से सजी इस फ़िल्म में निरूपा रॉय के नायक मनहर देसाई थे. उनकी पहली प्रदर्शित हिंदी फ़िल्म सरदार चंदूलाल शाह की कंपनी ‘रणजीत मूवीटोन’ की ‘लाखों में एक थी जो उन्होंने ‘गुणसुंदरी’ के बाद साईन की थी. तैमूर बैरमशाह द्वारा निर्देशित और हंसराज बहल और बुलो सी.रानी द्वारा संगीतबद्ध इस फ़िल्म में निरूपा रॉय के नायक पाकिस्तानी कलाकार ‘कमल’ थे. सरदार चंदूलाल रतिभाई पुणातर के मामा थे.

हिन्दी सिनेमा के उस दौर में धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक फ़िल्मों के अपने-अपने कलाकार हुआ करते थे, क्योंकि उस दौर में धार्मिक कलाकारों का फ़िल्मों में काम करना रिस्की हुआ करता था. जिस किरदार में जिस कलाकार को लोग देखते थे, उसी नाम से जानने लगते थे, दर्शकों की कम चेतना का प्रतिफल था. हालांकि निरूपा रॉय सभी तरह की फ़िल्मों में समान रूप से व्यस्त हो गयी थी. हर हर महादेव (1950 शिवशक्ति 1952 नागपंचमी 1953, शिवकन्या 1954, सती मदालसा, 1955, सती नागकन्या 1956 और चण्डीपूजा, 1957जैसी क़रीब 50 धार्मिक फ़िल्मों में मैंने महीपाल, मनहर देसाई, साहू मोदक और त्रिलोक कपूर जैसे नायकों के साथ काम किया और सीता, सावित्री, दमयंती जैसे सभी पौराणिक चरित्र निभाए. धार्मिक किरदारों में उन्होंने हर किरदार को अपनी अदाकारी से जीवंत कर दिया. अमरसिंह राठौर 1957 सम्राट चन्द्रगुप्त 1958, कवि कालिदास 1959, रानी रूपमति 1959, वीर दुर्गादास 1960और रज़िया सुल्तान 1961 जैसी क़रीब 10 ऐतिहासिक फ़िल्में बतौर नायिका निरुपा रॉय ने जयराज और भारतभूषण के साथ अमर अदाकारी की थी, ये सब फ़िल्में क्लासिकल हिट मानी जाती है, एक – एक किरदार यादगार है.

निरूपा रॉय को हमारी मंज़िल 1949, मन का मीत 1950, भाग्यवान 1953, धर्मपत्नी 1953, दो बीघा ज़मीन1953, गरम कोट 1955, कंगन 1959, हीरामोती 1959, बेदर्द ज़माना क्या जाने 1959और घर की लाज 1960 जैसी सामाजिक फ़िल्मों में भी काफ़ी पसंद किया गया। बतौर नायिका उनकी ज़्यादातर फ़िल्में 1950 के दशक में बनीं. साल 1956 में प्रदर्शित हुई फ़िल्म ‘भाई-भाई’ में वो पहली बार चरित्र भूमिका में नज़र आयीं. इस फ़िल्म में उन्होंने अशोक कुमार की पत्नी की भूमिका निभाई थी और अशोक कुमार और किशोर कुमार ने भी इसी फ़िल्म में पहली बार एकसाथ अभिनय किया था. 1960 का दशक शुरू होते-होते निरूपा रॉय पूरी तरह से चरित्र अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो चुकी थीं. चरित्र फ़िल्मों में छाया 1961 और शहनाई 1964 के लिए भी उन्होंने ‘सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री’ के ‘फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया. चांद और सूरज 1965, आया सावन झूम के 1969, आन मिलो सजना 1970 और छोटी बहू 1971 जैसी कई फ़िल्मों में उन्होंने मां की भूमिका की थी.

देवानंद साहब अभिनीत कालजयी फिल्म मुनीम जी “साल 1955 में बनी फ़िल्म में हिरोइन की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की भूमिका को उन्होंने एक चुनौती मानकर स्वीकार किया था. फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर चुकी थी, लेकिन उनको बताया नहीं गया कि कब जवानी के सभी सीन काटकर उनकी जगह नलिनी जयवंत को ले लिया गया. इस धोखाधड़ी से उनको दुःख हुआ, ऐसा धक्का पहुंचा कि उस फ़िल्म के लिए मिला ‘सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री’ का ‘फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार’ उनके दुख को कम नहीं कर पाया था. निरूपा रॉय ने एकाध बार सिंदबाद द सेलर और बाज़ीगर जैसी एक्शन फ़िल्मों के ज़रिए धार्मिक और ऐतिहासिक फ़िल्मों की अपनी इमेज को बदलने की कोशिश भी की लेकिन ‘देवी’ का मारधाड़ करना दर्शकों को ज़रा भी पसंद नहीं आया. पहले दर्शकों ने निरूपा रॉय को देवी मां के रूप में पर्दे पर कई बार देखा. उन्होंने 1940 से 1950 के दशक में कई धार्मिक फिल्में कीं, यही वजह थी कि उस दौर में उन्हें एक देवी मां के रूप में सम्मान की नजर से देखा जाने लगा. उनकी इसी देवी मां की छवि ने उन्हें फिल्मों में अभिनेताओं की मां के किरदार दिलवाए और सिनेमा की मां के रूप में उनकी एक अलग ही छवि बनने लगी. तब तक दर्शकों की चेतना का प्रसार भी नहीं हुआ था. विरोधस्वरूप निरुपा रॉय को इतनी आलोचना मिली, यहां तक कि लोग पत्र भी लिखते थे, कि आप अपनी मर्यादा न लांघे उस दौर में यह भी बहुत रिस्की था. बाद में निरुपा रॉय ने अपनी सिनेमाई इमेज का ख्याल रखते हुए उन्होंने एक्शन फ़िल्मों से तौबा कर लिया.

यूँ तो सिनेमाई यात्रा रोचक होती है, भाँति – भांति के रोल निभाने होते हैं, सिल्वर स्क्रीन पर खुद को कायम रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है. नायिकाओं के किरदार के बाद पर्दे पर निरूपा रॉय ने ज्यादातर फिल्मों में मां का रोल किया. इसके बाद शायद ही कोई सिने प्रेमी सोच पाए कि क्या उस दौर में हिन्दी सिनेमा में क्या ‘सुपरमैन’ फ़िल्म बन सकती है? फ़िल्म बनी भी हो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि निरुपा रॉय कभी फिल्म में सुपरमैन भी बनी होंगी. यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सुपरमैन का रोल किसी हीरो ने नहीं बल्कि हिन्दी सिनेमा की मां’ निरूपा रॉय ने निभाया था. दावा किया जाता है कि बॉलीवुड ने सबसे पहली सुपरमैन फिल्म बनाई थी. उसके बाद हॉलीवुड ने ऐसी फिल्म बनाई. हालाँकि यह तथ्य आधारहीन है, हॉलीवुड में सबसे पहली ‘सुपरमैन’ फिल्म 1948 में बनी थी. ‘सुपरमैन’ बनकर उन्होंने सबके होश उड़ा दिए थे.

निरुपा रॉय को साल 2004 में उनकी लंबी सफल सिनेमाई यात्रा के लिए ‘फ़िल्मफ़ेयर-लाईफ़टाईम अचीवमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया था. क़रीब 55 साल के अपने करियर के दौरान उन्होंने क़रीब 300 हिंदी फ़िल्मों के अलावा 16 गुजराती फ़िल्मों में भी अभिनय किया.निरूपा रॉय 13 अक्टूबर 2004 को 73 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण इस फानी दुनिया को रुख़सत कर गईं.

एक बेहद निम्न परिवार से निकलकर फिल्मी पर्दे पर अपनी मेहनत, अदाकारी के समन्वय से सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाली निरूपा रॉय हमेशा से ही जमीन से जुड़ी रहीं, हमेशा सादगीपूर्ण जीवन को तरजीह देती थीं. आज के दौर में सीरियलों और फिल्मों में धार्मिक किरदार करने वाली अभिनेत्रियां फिल्मी पर्दे से बाहर अपनी पर्दे की इमेज से बंध नहीं पाती, जिसकी वजह से लोग जब उन्हें रीयल लाइफ के अलावा रील पर देखते हैं तो उनसे जुड़ नहीं पाते. निरूपा रॉय का आम जीवन में भी बेहद सादगी से रहना उनके दर्शकों को उनसे फिल्मों के बाद भी जोड़ कर रखता था. उस दौर को सिनेमा का आदर्श काल कहा जाता है, दर्शकों का अपने नायक-नायिकाओं का रवैय्या जिम्मेदाराना होता था. आज के नायक – नायिकाओं को लोग भूल जाते हैं. बहुत मुश्किल होता है, दर्शकों के मानस पटल पर अपना नाम लिखना, लेकिन निरुपा रॉय हिन्दी सिनेमा की माँ के रूप में हर सिने प्रेमी के दिल में धड़कती हैं, बिरले ही होते हैं वो कलाकार जो इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं. हिन्दी सिनेमा में अपना खास मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं है, बल्कि उस को कायम रखना मुश्किल होता है. सफलता को पचाना भी एक कला है, निरुपा रॉय ने हिन्दी सिनेमा की माँ को अपने चरित्र एवं अदायगी से तब तक के लिए अमर कर दिया है जब तक कि हिन्दी सिनेमा रहेगा… हिन्दी सिनेमा की माँ निरुपा रॉय को उनके सिनेमाई भक्त का सादर प्रणाम…..